Vous souffrez de douleurs vives et intermittentes au niveau du membre inférieur qui vous gâchent la vie ? Si la réponse est oui, il est probable que vos symptômes soient dus à une sciatique.

Mais si vos douleurs à la jambe s’accompagnent de lombalgies (douleurs au bas du dos), vous avez plutôt affaire à une lombosciatique.

Grâce à cet article, vous saurez précisément ce qu’est une lombosciatique et connaitrez ses symptômes, ses causes et ses différents traitements.

Lombosciatique : quelques notions d’anatomie

Notre colonne vertébrale (ou rachis) est constituée de 5 parties, de haut en bas :

- Partie cervicale,

- Partie dorsale (ou thoracique),

- Partie lombaire,

- Partie sacrale (le sacrum),

- Partie coccygienne (le coccyx).

La colonne lombaire, ou « rachis lombaire », est composée de 5 volumineuses vertèbres superposées et séparées l’une de l’autre par des disques intervertébraux, des structures fibrocartilagineuses qui font office d’amortisseurs en absorbant les différents chocs que subit le rachis.

Chacune des vertèbres lombaires est constituée d’une partie volumineuse en avant appelée « corps vertébral » et d’une partie fine en arrière appelée « lame vertébrale » ou « arc postérieur ».

Le corps vertébral et l’arc postérieur de chaque vertèbre délimitent un espace appelé « foramen vertébral ». La superposition de tous les foramens de la colonne vertébrale forme un tunnel osseux à l’intérieur duquel chemine la moelle épinière : le canal rachidien. Ce dernier est divisé en trois parties :

- Le canal cervical contenant la moelle cervicale dont les racines nerveuses donnent naissance notamment au plexus brachial destiné à l’innervation du membre supérieur,

- Le canal dorsal contant la moelle dorsale donnant naissance, entre autres, aux nerfs intercostaux.

- Le canal lombaire contenant la moelle lombaire qui participe à la formation du plexus lombosacré.

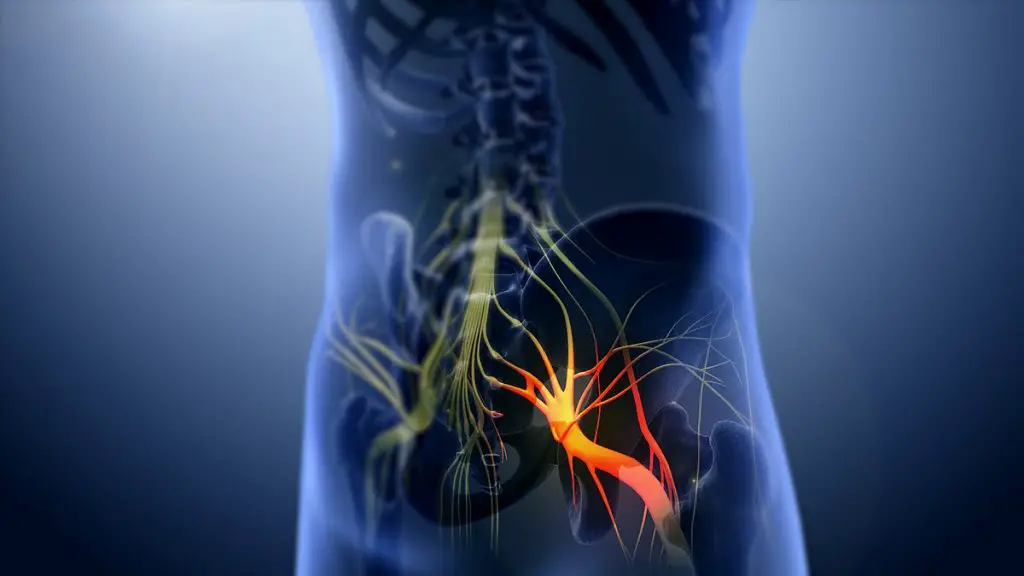

Le plexus lombosacré, issu des racines nerveuses lombaires et sacrées (L4 à S3), donne naissance au plus volumineux nerf de notre corps : le nerf sciatique.

Le nerf sciatique assure l’innervation motrice et sensitive du membre inférieur. C’est justement la compression (par une hernie discale par exemple) ou l’irritation (inflammation) de ce nerf qui est à l’origine de douleurs vives le long de son trajet (fesses, cuisses, genoux, jambes et pieds).

On appelle cette affection une « sciatique », et on parlera plutôt de « lombosciatique » lorsque des douleurs lombaires, ou lombalgies, s’ajoutent aux douleurs du membre inférieur.

Qu’est-ce qu’une lombosciatique ?

La lombosciatique est donc une pathologie qui combine deux types de douleurs : celles de la névralgie sciatique (douleurs suivant le trajet du nerf sciatique secondaire à une irritation de ce dernier) et des lombalgies (douleurs lombaires).

Les lombosciatiques sont généralement dues à une hernie discale lombaire, mais d’autres causes sont possibles telles que l’arthrose vertébrale, le canal lombaire étroit et, beaucoup plus rarement, certaines pathologies graves (tumeurs osseuses).

Lombosciatique Vs Sciatique : quelle différence ?

La lombosciatique n’est rien d’autre qu’une sciatique à laquelle s’ajoutent des douleurs lombaires !

Sciatique, sciatalgie, lombalgie, lombosciatique, lombosciatalgie… Il est parfois difficile de s’y retrouver avec tous ces nombreux termes scientifiques ! Mais il suffit d’une explication claire et concise pour en comprendre les nuances :

- Une sciatique : c’est le terme utilisé communément pour désigner la « névralgie sciatique » qui est une douleur suivant le trajet du nerf sciatique consécutive à une irritation de ce dernier (compression par une hernie discale lombaire ou une inflammation par exemple).

- Une sciatalgie : ce terme est composé de « sciatique » faisant référence au nerf sciatique, et « algie » qui signifie douleur. Il est utilisé pour faire référence à toute douleur au niveau de la région du nerf sciatique, même si elle n’est pas due à une irritation de ce dernier.

- Une lombalgie : on utilise ce terme pour désigner toute douleur au niveau de la région lombaire (le bas du dos), peu importe son origine (rachidienne, rénale, musculaire…).

- Une lombosciatique : c’est une sciatique (ou névralgie sciatique) à laquelle s’ajoutent des lombalgies (douleurs lombaires).

- Une lombosciatalgie : ce terme est utilisé pour désigner toute douleur qui concerne la région lombaire et celle du nerf sciatique, peu importe sa cause.

Quelles sont les causes de la lombosciatique ?

Les lombosciatiques dites « communes » sont le résultat d’un conflit disco-radiculaire, c’est-à-dire d’une interaction pathologique entre un disque intervertébral et une racine nerveuse.

Dans 90 % des cas, ce conflit disco-radiculaire est secondaire à une hernie discale lombaire, une saillie d’un disque intervertébral lombaire qui comprime et irrite l’une des racines nerveuses formant le nerf sciatique.

Cette pathologie survient généralement pour la première fois à l’occasion d’un effort type port d’une charge lourde : excès de stress sur un disque intervertébral lombaire probablement usé, la rupture de la couche périphérique de ce dernier, son noyau pulpeux s’extériorise à travers cette rupture et appuie sur une racine nerveuse.

Il existe d’autres causes de lombosciatiques :

- L’arthrose lombaire : une arthrose au niveau des articulations lombaires peut être à l’origine d’une lombosciatique soit en comprimant une ou plusieurs racines nerveuses par des ostéophytes (excroissances osseuses qu’on observe lors de l’arthrose), soit en les irritant par la diffusion de l’inflammation articulaire.

- Le canal lombaire étroit : un rétrécissement du canal lombaire (sténose spinale) peut se manifester par une lombosciatique (douleurs lombaires et dans le trajet du nerf sciatique) en plus d’autres symptômes neurologiques tels que les troubles sensitivo-moteurs (fourmillements, perte de sensibilité, faiblesse musculaire, claudication intermittente…).

- Une tumeur vertébrale bénigne ou maligne : un processus tumoral peut comprimer une racine nerveuse lombaire et déclencher une lombosciatique.

- Une fracture vertébrale : un fragment osseux déplacé ou une consolidation inadaptée (réparation osseuse après une fracture) peut, dans de rares cas, provoquer une compression nerveuse lombaire avec une lombosciatique.

- Une infection osseuse : une spondylodiscite (infection d’un disque intervertébral et des corps vertébraux), une épidurite (infection au niveau de l’espace épidural), une méningo-radiculite…

Quels sont les symptômes de la lombosciatique ?

La lombosciatique est caractérisée par deux maîtres symptômes : des douleurs dans le bas du dos (lombalgies) et des douleurs le long du membre inférieur (suivant le trajet du nerf sciatique).

Dans un grand nombre de cas, il ne s’agit que de « courbatures lombaires » qui se sont installées de manière insidieuse, sans que le malade puisse se rappeler des circonstances exactes de leur apparition (mouvement brutal ou « tour de rein », port de charge lourde, chute…).

En effet, des microtraumatismes répétés de la vie courante peuvent endommager et fragiliser progressivement les disques intervertébraux, particulièrement ceux du rachis lombaire. Cela peut causer, avec le temps, un bombement progressif d’un ou plusieurs de ces disques avec la compression progressive d’une ou plusieurs racines nerveuses.

Le retentissement douloureux est alors, lui aussi, progressif et modéré. À ce stade, il est possible d’agir sur les facteurs de risque pour prévenir une évolution rapide vers une hernie discale sévère (perte de poids, pas de port de charges lourdes…).

Dans d’autres cas, la lombalgie apparaît de manière brutale à l’occasion d’un traumatisme dont le patient se souvient précisément lors de son interrogatoire médical (chute, soulèvement d’une charge lourde…).

Les lombalgies et sciatalgies de la lombosciatique commune possèdent des caractéristiques qui permettent de poser, en général, assez rapidement le diagnostic (en attendant la confirmation par un examen d’imagerie) :

- Elles sont exacerbées par la toux, l’éternuement ou tout autre mouvement augmentant la pression intra-abdominale.

- Elles peuvent s’accompagner de troubles sensitifs au niveau du membre inférieur tels que des picotements, des fourmillements, des sensations de décharges électriques…

- Elles peuvent s’accompagner de troubles moteurs au niveau du membre inférieur tels que la faiblesse musculaire (la paralysie dans les cas extrêmes).

- Elles sont réveillées ou aggravées par la manœuvre de Lasègue (ou test de SLR) : il s’agit d’une manœuvre qu’effectue le médecin lors de l’examen physique afin d’éclairer son diagnostic. Elle consiste à étirer le nerf sciatique en remontant le membre inférieur du patient en le gardant bien droit (patient en position couchée sur le dos). Ce signe est dit « positif » lorsque le mouvement déclenche une douleur sur le trajet du nerf sciatique ou lorsqu’il est limité (le patient bloque sa jambe pour éviter de ressentir la douleur).

Parfois, les symptômes de la lombosciatique sont plus discrets ou atypiques. D’où la nécessité de consulter un professionnel de santé qualifié pour bénéficier d’un examen clinique complet, d’éventuels examens complémentaires et d’une prise en charge personnalisée.

Comment se pose le diagnostic de lombosciatique ?

Le diagnostic de la lombosciatique repose en grande partie sur l’interrogatoire et l’examen physique. Les symptômes sont généralement fortement évocateurs et la présence d’un signe de Lasègue laisse peu de place au doute. Un traitement médical sera donc directement instauré avec surveillance clinique régulière pour évaluer la réponse au traitement.

Dans la grande majorité des cas, lorsque l’origine discale de la lombosciatique semble très probable à l’examen clinique, aucun examen complémentaire ne sera nécessaire si les symptômes ont pu être maîtrisés en deux à trois semaines de traitement médical.

En cas de résistance au traitement médical bien conduit durant deux à trois semaines, un bilan radiographique standard sera réalisé avec des clichés de l’ensemble du rachis lombaire de face et de profil en position debout ainsi que des clichés centrés sur des zones précises (particulièrement L5-S1).

Ce bilan de première intention permet de mettre en évidence certains signes d’éventuelles anomalies favorisant la lombosciatique, notamment l’anomalie de la charnière lombosacrée, le canal lombaire étroit constitutionnel, le spondylolisthésis par lyse isthmique, le spondylo ou rétrolisthésis dégénératif, l’arthrose postérieure…

Quand est-il nécessaire d’aller plus loin que la radiographie standard ?

Le médecin prescrira un scanner ou une IRM lombaire devant les situations suivantes :

- D’emblée en cas de suspicion d’une lombosciatique d’origine infectieuse, tumorale ou rhumatismale. Autrement dit, lorsqu’il ne s’agit pas d’une lombosciatique commune (par hernie discale). Une prise de sang sera également réalisée à la recherche de certains marqueurs biologiques (marqueurs tumoraux, syndrome inflammatoire, syndrome infectieux…).

- D’emblée en cas d’urgence chirurgicale telle que la lombosciatique paralysante et le syndrome de la queue de cheval. Ces formes compliquées imposent une prise en charge dans les plus brefs délais, de préférence au sein d’une unité chirurgicale spécialisée dans les pathologies du rachis.

- Après six à huit semaines en cas de symptômes ne régressant pas avec un traitement médical bien conduit durant ce délai.

Lombosciatique : IRM ou Scanner, quel examen d’imagerie est le plus performant ?

En France, la réalisation d’un scanner lombaire en première intention est encore justifiée dans la grande majorité des cas de lombosciatique commune. Il a été prouvé que cet examen d’imagerie était aussi performant que l’IRM pour le diagnostic d’un conflit disco-radiculaire secondaire à une hernie discale.

Le scanner est également l’examen le plus performant pour déceler au sein d’une hernie discale des calcifications dont la présence contre-indique la réalisation d’une chimionucléolyse, un procédé qui vise à détruire la hernie de manière chimique (en utilisant une substance appelée chymopapaïne).

Toutefois, on préfèrera l’IRM au scanner dans les situations suivantes :

- En cas d’obésité: car le tissu graisseux altère la qualité des clichés, notamment entre au niveau L4-L5 et L5-S1.

- En cas de scoliose importante, pour une meilleure étude des foramens vertébraux avec des coupes sagittales.

- En cas de canal lombaire étroit

Il arrive également que le médecin prescrive une IRM après avoir demandé un scanner en première intention si ce dernier n’a pas mis en évidence des anomalies malgré la présence de symptômes (ou ne les expliquant pas). Une IRM sera alors réalisée pour rechercher une cause plus rare telle qu’une tumeur (non décelable lors du scanner réalisé), un discret processus infectieux disco-vertébral…

Il est important de rappeler que, dans la grande majorité des cas, aucune imagerie n’est nécessaire devant une lombosciatique commune. Il s’agit généralement d’une pathologie bénigne qui se traite en quelques jours/semaines avec des mesures thérapeutiques simples (médicaments antalgiques, myorelaxants, hygiène de vie, éviter le port de charges lourdes…).

Quel est le traitement de la lombosciatique ?

La prise en charge de la lombosciatique dépend de sa cause. Il peut être radical (chirurgical) ou conservateur (médical).

Seul un médecin est capable d’élaborer une stratégie thérapeutique adéquate après avoir pris en considération tous les paramètres, notamment :

- L’âge du patient, son état de santé général, ses antécédents médicaux et chirurgicaux…

- La sévérité des symptômes et leur retentissement sur la qualité de vie du patient.

- La cause de la lombosciatique: est-ce une hernie discale ou bien un processus tumoral/infectieux…

- La présence ou l’absence de complications (lombosciatique paralysante, syndrome de la queue de cheval…).

- Le choix du patient: le médecin implique toujours son patient dans la prise de décision thérapeutique après l’avoir bien informé des avantages et des inconvénients/risques des différentes options.

Dans la partie qui va suivre, nous allons vous présenter les différentes stratégies thérapeutiques de la lombosciatique commune (liée à une hernie discale) :

Les traitements médicamenteux

Les antalgiques simples tels que le paracétamol, les anti-inflammatoires non stéroïdiens et/ou les opioïdes faibles (à base de codéine, caféine, tramadol…) représentent le traitement de première intention devant une lombosciatique aigüe non compliquée.

Ce traitement peut être instauré dès la pose du diagnostic de lombosciatique commune, sans nécessité d’une confirmation par un examen d’imagerie. Il est généralement suffisant pour soulager les symptômes en quelques jours seulement.

D’autres médicaments, tels que les myorelaxants (relaxants musculaires) ou certains antiépileptiques (prégabaline), peuvent également être prescrits pour mieux gérer des douleurs à forte composante musculaire ou neuropathique.

Après quelques jours de traitement médicamenteux, le médecin réévalue son patient afin de déceler une éventuelle complication (s’étant installée secondairement) ou d’adapter le traitement si besoin.

Attention, bien que la plupart des médicaments utilisés en première intention dans la lombosciatique commune soient en vente libre, il est déconseillé de les utiliser sans l’encadrement d’un professionnel de santé qualifié.

Les séances de kinésithérapie

La kinésithérapie représente l’un des piliers de la prise en charge de la lombosciatique commune non compliquée. De nombreuses techniques peuvent être utilisées par le kinésithérapeute pour apporter un soulagement des symptômes, notamment :

- Les massages : pour réduire les tensions musculaires qui entretiennent les douleurs.

- La traction lombaire : elle consiste à réduire, grâce à des manœuvres précises et contrôlées, le stress exercé sur les disques intervertébraux lombaires afin de décomprimer la ou les racines nerveuses et obtenir un soulagement temporaire.

- La méthode McKenzie : elle consiste à identifier les mouvements et postures à l’origine des douleurs afin de pouvoir les corriger et obtenir un soulagement.

- Des exercices thérapeutiques visant à soulager les symptômes et améliorer la fonction.

Les infiltrations locales de corticoïdes

En cas d’échec du traitement médicamenteux de première intention bien conduit durant au moins 6 semaines (antalgiques, kinésithérapie, mesures générales), le médecin pourra proposer des infiltrations de corticoïdes directement au niveau des zones pathologiques pour y réduire l’inflammation, et donc les douleurs.

Les infiltrations de corticoïdes permettent de soulager les douleurs liées à une lombosciatique de manière ponctuelle, maximum trois fois par an. Il s’agit d’une mesure temporaire, dont les effets ne sont pas forcément immédiats, qui est généralement utilisée lors des poussées douloureuses.

En cas d’échec des infiltrations de corticoïdes, de contre-indications ou de refus du patient, des médicaments antidouleurs plus puissants peuvent être proposés par le médecin (notamment la morphine).

L’intervention chirurgicale

En dehors des situations d’urgences, la chirurgie ne doit être envisagée qu’en dernier recours, c’est-à-dire après l’échec de tous les traitements conservateurs cités plus haut (médicaments antalgiques, infiltrations de corticoïdes, kinésithérapie…).

Dans certains cas, une intervention chirurgicale doit être envisagée d’emblée :

- Lombosciatique compliquée de paralysie (lombosciatique paralysante).

- Lombosciatique compliquée d’un syndrome de la queue de cheval (incontinence urinaire, perte de la sensibilité au niveau des fesses, de la vessie…).

- Lombosciatique hyperalgique, c’est-à-dire avec des douleurs jugées insupportables par le patient et rebelles aux traitements antidouleurs les plus puissants (morphine, oxycodone).

- Lombosciatique dont les symptômes persistent au-delà de 4 à 8 semaines ou s’aggravent progressivement malgré un traitement médical bien conduit.

Les différentes procédures chirurgicales visent à décomprimer la ou les racines nerveuses, notamment la cure d’une hernie, le retrait d’un fragment osseux, la correction d’un glissement vertébral…

Ressources

Référence

[1] E. Masson, « Lombosciatique commune », EM-Consulte. https://www.em-consulte.com/article/271161/lombosciatique-commune (consulté le 30 août 2022).

[2] R. Thurel, « Lombosciatique par hernie discale », Acta neurochir, vol. 2, no 1, p. 9‑31, mars 1951, doi: 10.1007/BF01406095.

[3] « Recommandations Lombosciatique aiguë commune », VIDAL. https://www.vidal.fr/maladies/recommandations/lombosciatique-aigue-commune-3527.html (consulté le 12 septembre 2022).

[4] L. Bellaïche et É. Enkaoua, « Choix de l’imagerie dans la lombosciatique commune », Revue du Rhumatisme, vol. 71, p. S77‑S84, août 2004, doi: 10.1016/S1169-8330(04)80008-5.

[5] É. Legrand, T. Couchouron, P. Insalaco, et M. Audran, « Faut-il hospitaliser un patientsouffrant d’une lombosciatique commune? », Revue du Rhumatisme, vol. 71, p. S100‑S103, août 2004, doi: 10.1016/S1169-8330(04)80013-9.

[6] « Les infiltrations de corticoïde dans les lombosciatiques et les lombalgies communes – ScienceDirect ». https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1169833008001014 (consulté le 16 septembre 2022).

Je m’appelle Katia, je suis rédactrice web spécialisée dans la rédaction d’articles médicaux. Etant passionnée de médecine et d’écriture, je me suis fixée comme objectif de rendre l’information médicale accessible au plus grand nombre, et ce, grâce à la vulgarisation des notions scientifiques même plus complexes.